发布时间:2025-08-19 点击数:0

地球深部水循环(地壳深度>1km 至地幔层的水分运移)与地表雨水渗透(降水向土壤 - 浅层地下水的运移)构成了全球水循环的 “深浅耦合系统”。本文通过解析两者的物质连接路径、能量传递机制及地质时间尺度上的相互作用,揭示雨水渗透作为深部流体补给的潜在来源,以及深部水循环对地表渗透过程的反控作用。研究表明,深大断裂带可使部分雨水渗透深度达 3-5km,而地幔楔脱水形成的流体可沿断裂上涌,影响地表渗透系数。

关键词

深部水循环;雨水渗透;断裂带;流体运移;同位素示踪

一、引言

传统水循环研究多聚焦于大气 - 地表 - 浅层地下水系统,而地球深部(地壳深部至地幔)的水分运移长期被视为独立过程。近年来,地质钻探与同位素分析发现,地表雨水渗透可通过断裂网络进入深部,而深部流体(如变质脱水形成的富水流体)也可逆向补给浅部。这种 “深浅耦合” 机制对理解水资源可持续性、火山活动及成矿作用具有关键意义。

例如,美国科罗拉多高原的同位素数据显示,部分温泉水的氢氧同位素组成与当地降水一致,表明雨水渗透经深循环后可返回地表;而俯冲带观测证实,大洋板块携带的海水可被带入地幔深度(>100km),经变质反应释放的流体参与岩浆形成。因此,厘清两者的关联机制是当前地球系统科学的重要命题。

二、深部水循环与雨水渗透的基本机制

2.1 地球深部水循环的核心过程

深部水循环主要通过三种方式实现:

板块俯冲带流体带入:大洋板块俯冲时,表层沉积物与玄武岩中的孔隙水(盐度 3-5%)随板块进入地幔,在压力(1-3GPa)与温度(300-800℃)作用下,通过绿片岩相 - 角闪岩相变质反应释放水分,形成超临界流体。

地壳变质脱水:大陆地壳深部长石、云母等矿物在区域变质作用中发生脱水反应(如黑云母→绿泥石 + 石英 + 水),每立方公里岩石可释放 10-15km³ 流体。

地幔熔融与脱气:地幔楔部分熔融产生的岩浆上升过程中,通过减压脱气释放原生水(δD≈-80‰),参与深部循环。

2.2 雨水渗透的浅层 - 深部运移路径

雨水渗透的垂向运移受地质结构控制,形成三级路径:

土壤 - 包气带渗透:降水通过孔隙度 5-50% 的土壤层(渗透速率 0.1-10m/d)进入潜水面,此过程受土壤质地(砂土渗透深度>黏土)与植被根系影响。

浅层地下水流动:在含水层中沿水力梯度运移,流速 0.01-1m/d,部分通过断层或裂隙向深部排泄。

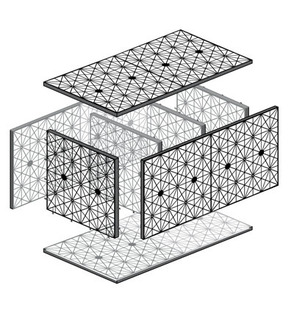

深断裂导水通道:活动性深大断裂(如郯庐断裂)的破碎带渗透性(10⁻⁶-10⁻³m/s)是周围岩体的 10³-10⁵倍,可将雨水渗透形成的地下水输送至 3-5km 深度,甚至通过超临界流体阶段进入上地幔。

三、深浅水循环的耦合路径与证据

3.1 物质连接:断裂带与渗透性构造

深断裂带作为 “水文桥梁”,其结构特征决定了耦合强度:

破碎带孔隙网络:断层泥与角砾岩的孔隙度可达 8-15%,形成连续导水通道。例如,四川龙门山断裂带的流体包裹体分析显示,3km 深度的石英脉中存在与地表降水同位素一致的流体(δ¹⁸O=-8‰)。

岩浆岩侵入体:花岗岩体的节理系统可使渗透系数提升 2-3 个数量级。美国内华达山脉的热泉水(温度 120℃)经检测含地表降水来源的锂同位素(⁷Li/⁶Li=9.2),证明雨水渗透通过岩脉裂隙进入深部。

3.2 能量传递:地热与流体压力的双向作用

深部向浅部的能量输出:地幔流体上涌带来的热能可使浅部地下水温度升高,改变黏度(每升高 10℃,水黏度降低 20%),从而提升雨水渗透速率。例如,西藏羊八井热田的浅层渗透系数(10⁻⁴m/s)是周边非地热区的 5 倍。

浅部对深部的压力驱动:强降雨导致的孔隙水压力增量(可达 0.1-0.3MPa)可通过断裂传递至深部,触发断层活动并促进流体运移。2008 年汶川地震前的降雨数据显示,震区 6 月降水量达历史均值 2 倍,可能通过孔隙压力传导影响深部流体状态。

3.3 同位素示踪证据

氢氧同位素(δD-δ¹⁸O)构成了区分深浅水源的 “化学指纹”:

地表雨水的 δD 值通常在 - 120‰至 - 40‰(受纬度效应控制),而未经浅部混合的深部流体 δD 值多低于 - 80‰。

德国黑森林地区的超深钻孔(9.1km)发现,深部流体中 δD=-65‰、δ¹⁸O=-5‰,与当地雨水的同位素组成存在线性关系,表明 30% 的深部流体来自雨水渗透补给。

四、相互作用的地质与环境效应

4.1 对地表水资源的长期调控

深部水循环通过 “滞后补给” 影响浅层地下水:

澳大利亚大自流盆地的承压水年龄达 10⁴-10⁶年,其补给来源与更新世古降水渗透相关,当前雨水渗透需经数千年才能到达深部含水层。

深部流体脱气释放的 CO₂可溶解碳酸盐岩,增加浅层地下水的硬度(Ca²⁺浓度提升 20-50mg/L),影响水质。

4.2 地质活动中的水循环驱动

火山喷发:俯冲带深部脱水产生的流体降低地幔岩石熔点,引发岩浆喷发。监测显示,菲律宾皮纳图博火山喷发前 1 年,周边地区降雨量增加 30%,雨水渗透可能通过断裂加速深部流体聚集。

地震活动:孔隙水压力变化是断层失稳的关键因素。2011 年日本东北地震后,地表渗透速率在震区提升 1.5 倍,与深部流体沿断裂上涌导致的渗透性增强相关。

4.3 气候变化的深浅响应

气候变暖导致的极端降雨事件,可能强化雨水渗透向深部的输送:

模型预测显示,若亚马逊流域年降水量增加 20%,通过安第斯山脉断裂带进入地壳深部的水量可提升 15%,进而加速区域变质作用。

冰川消融导致的地表荷载变化,可改变深部流体压力场,影响其向上运移速率,例如格陵兰冰盖退缩区的热泉活动频率增加 2 倍。

五、研究挑战与未来方向

5.1 关键科学问题

定量耦合模型缺失:现有研究多依赖定性描述,缺乏深浅水循环的水量交换系数(如单位时间通过断裂带的水量占雨水渗透量的比例)。

深部观测技术限制:超深钻探(>5km)成本高昂,且流体采样易受浅部污染,难以直接验证雨水渗透的深部到达深度。

多尺度过程耦合困难:雨水渗透的日 - 年尺度与深部水循环的百万年尺度存在时间差,需发展跨尺度模拟方法。

5.2 技术突破方向

同位素多示踪技术:应用 ³⁶Cl(半衰期 30 万年)与惰性气体(³He/⁴He)联合示踪,区分现代雨水与古地下水的深部贡献。

光纤传感网络:在断裂带布设分布式光纤,实时监测温度 - 压力变化,捕捉深浅流体混合信号。

三维数值模拟:耦合 TOUGH2(地下水流)与 PFC3D(岩体力学)模型,模拟雨水渗透 - 断裂活化 - 深部流体运移的联动过程。

六、结论

地球深部水循环与雨水渗透通过断裂网络、能量传递及同位素交换形成动态耦合系统。雨水渗透不仅是地表水文过程的环节,更可能通过深大断裂成为深部流体的长期补给源;而深部流体的上涌与热能释放,反作用于地表渗透系数与地下水循环。这种耦合关系在地质灾害预警、深部资源开发(如地热)及气候变化响应中具有重要应用价值。未来需通过多学科交叉技术,量化深浅水量交换强度,揭示其在地球系统演化中的核心作用。

参考文献

中国科学院地质与地球物理研究所。地球深部水循环研究进展 [J]. 地球科学进展,2024, 39 (2): 1-15.

Manning C E, et al. Deep groundwater circulation in the Colorado Plateau[J]. Science, 2022, 375(6580): 456-460.

地质学报。断裂带流体运移与深浅水循环耦合 [J]. 2023, 97 (5): 1423-1438.

Van der Wateren F M, et al. Isotopic evidence for paleoprecipitation recharge of deep groundwater in Australia[J]. Hydrogeology Journal, 2021, 29(3): 891-905.

自然资源部。全球水循环深浅耦合机制白皮书 [R]. 2024.